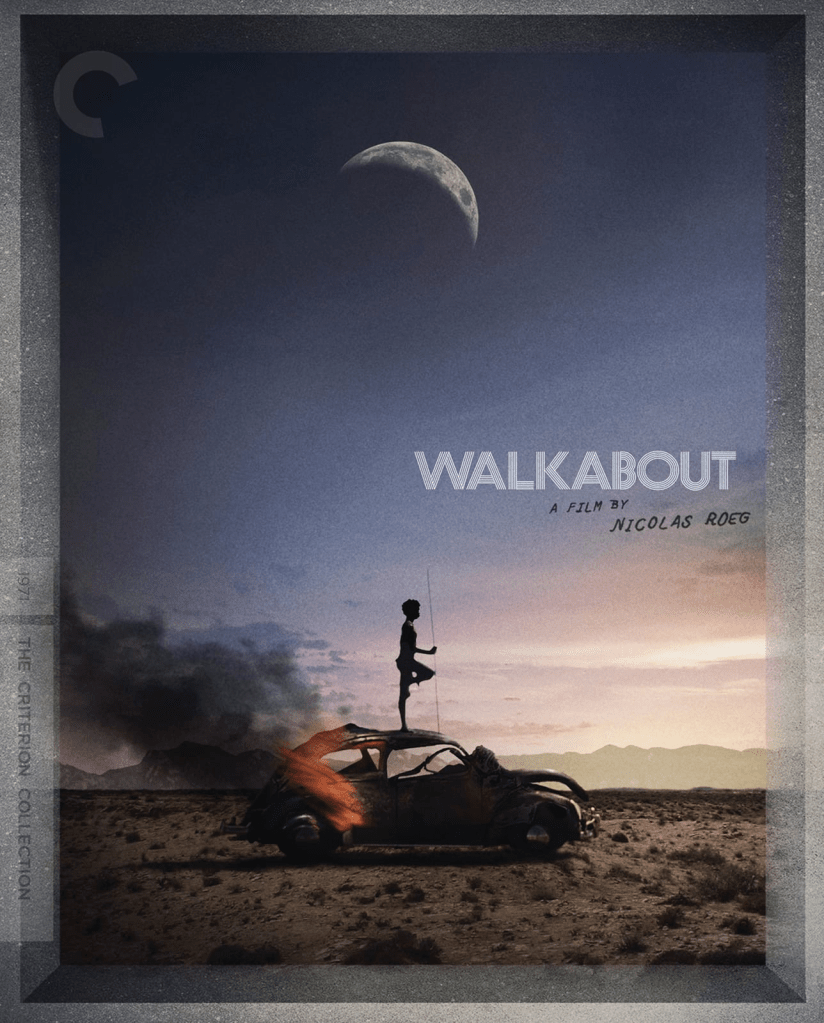

Estrenada en 1971, Walkabout se escabulle furtivamente en un momento histórico curioso, cuando el cine estaba dejando atrás las reglas heredadas y buscando formas de expresión más elementales. Era apenas el segundo largometraje (el primero en solitario) de Nicolas Roeg, tras la volátil colaboración de Performance, y ya llevaba la inconfundible firma de un cineasta poco interesado en dar seguridades. Adaptada libremente de la novela homónima, el guion descarta la mayor parte de la estructura declarativa del libro en favor de algo más parecido a un rito cinematográfico. El significado no se transmite, más bien se soporta.

Rodada íntegramente en el interior de Australia, la película trata el paisaje no como un telón de fondo, sino como una presencia viva e indiferente. La decisión de Roeg de actuar como su propio director de fotografía intensifica este efecto. La cámara absorbe el calor, la distancia y el agotamiento. El diálogo se reduce al mínimo y los pasajes prolongados se desarrollan en silencio, como si el lenguaje mismo fuera una importación colonial inadecuada para el terreno. La comprensión surge, en cambio, a través del montaje, de la colisión de imágenes que se niegan a reconciliarse.

El reparto profundiza esta crudeza inmediata. David Gulpilil, con solo dieciséis años y sin experiencia como actor, se mueve con una naturalidad que parece más vivida que interpretada. Jenny Agutter, apenas mayor que su personaje, encarna la adolescencia como una frágil negociación entre el condicionamiento social y el instinto inarticulado. Que la película fuera inicialmente un fracaso comercial, incluso cuando se proyectó en competición en el Festival de Cannes, ahora parece inevitable. Desde el principio, estaba desalineada con la comodidad, comprometida en cambio con un cine de exposición.

La película comienza en los suburbios de Sídney, un mundo de aulas, tráfico e interiores regulados, interrumpido intermitentemente por imágenes fugaces de la naturaleza y la presencia aborigen. La civilización parece ordenada y completa, hasta que de repente revela su fragilidad. Un padre lleva a su hija adolescente y a su hijo pequeño al Outback con el pretexto de una excursión informal. Lo que sigue no es una decadencia gradual, sino una ruptura psíquica. La violencia llega sin explicación y el orden social se desvanece a una velocidad aterradora.

Abandonados en un paisaje que no ofrece ninguna guía narrativa, los chicos comienzan a caminar. Sus provisiones se agotan rápidamente y el Outback se impone no como una fuerza malévola, sino como una indiferencia radical. La sed, el calor y la distancia se transmiten a través de la duración más que del espectáculo. La supervivencia surge por casualidad, gracias a un pozo de agua, a la persistencia, al rechazo a detenerse.

El encuentro con otro adolescente, un aborigen, en su viaje altera la gramática de la película. El lenguaje falla casi por completo, pero la comunicación florece a través de los gestos y la necesidad. Su conocimiento de la tierra contrasta con la dependencia de los chicos de los objetos y hábitos importados de otros lugares. Les enseña a cazar, a encontrar agua, a leer señales invisibles para ojos inexpertos.

El chico se adapta rápidamente, con una curiosidad libre de convenciones. La chica se resiste de forma más sutil, conservando rituales de limpieza y lenguaje que la atan a un orden desaparecido. A lo largo de su viaje, Roeg escenifica colisiones entre mundos. Cadáveres y máquinas, rituales e industria, silencio e intrusión coexisten sin comentarios. La civilización no desaparece. Reaparece en formas rotas, absorbida por un paisaje que ni juzga ni consuela.

No llegué primero a esta película. Llegué a ella de forma indirecta, años antes, a través de otro filme que hace las veces de un remake descafeinado, dirigido por Mikael Salomon, producido por Disney y Amblin: Kalahari (1993). Se trata de la segunda película donde aparece una (entonces) muy joven Reese Witherspoon.

Vi Kalahari en VHS durante mi propia adolescencia, sin reconocer lo que estaba tomando prestado o lo que se negaba cuidadosamente a transmitir. Ese encuentro anterior fue importante. Enmarcó la naturaleza salvaje como una aventura en lugar de una prueba, la supervivencia como la formación del carácter en lugar de la exposición psíquica.

Ambas películas siguen a niños blancos guiados a través de un paisaje implacable por el conocimiento indígena. Sin embargo, mientras Roeg comienza con el colapso y el horror tácito, Mikael Salomon ofrece villanos, impulso y tranquilidad. El trauma se exterioriza. La alineación moral nunca se pone en duda. La naturaleza salvaje se convierte en una prueba que hay que superar, no en una realidad que desmantela la ilusión.

Como espectador más joven, encontré en Kalahari consuelo en los diálogos que explicaban las emociones, en las amistades que se desarrollaban de forma limpia, en el peligro que, en última instancia, afirmaba el crecimiento. La diferencia cultural estaba presente, pero siempre era superable. La violencia, cuando llegaba, se suavizaba y se narrativizaba. La tierra era vasta, pero existía para ser atravesada.

Encontrarme con la película de Roeg más tarde fue como entrar brutalmente a la realidad. Todo lo que se había suavizado regresó con fuerza. La falta de comunicación que nunca se resuelve. El deseo que no puede nombrarse a sí mismo. El conocimiento que no puede compartirse sin pérdida. La educación occidental resulta, en el mejor de los casos, ornamental. Los lazos que se forman son reales e intensos, pero provisionales, incapaces de sobrevivir a la traducción de vuelta a la civilización. Lo que más me sorprendió fue reconocer lo cuidadosamente que me había protegido la película anterior.

En esencia, Walkabout es menos una aventura que una acusación. La sociedad occidental se presenta como profundamente alejada del mundo natural que dice dominar. Separada de sus apoyos artificiales, se derrumba rápidamente. Los chicos no fracasan porque la tierra sea cruel, sino porque han sido educados lejos de ella. El conocimiento llega de forma abstracta y en gran medida inútil cuando la supervivencia exige intimidad en lugar de teoría.

Esta alienación conlleva una carga colonial. El conocimiento aborigen sostiene a los chicos, pero sigue sin asimilarse conceptualmente. La ayuda se acepta sin comprenderla. La comunicación flaquea no solo por el idioma, sino por la incompatibilidad de las visiones del mundo. La traducción se revela como una fantasía.

El colapso del padre funciona como la metáfora más brutal de la película. Su respetabilidad de clase media enmascara un agotamiento psíquico que la vida capitalista moderna ni reconoce ni repara. Cuando se quiebra, lo hace de forma absoluta, dejando al descubierto la fragilidad que se esconde bajo la civilidad.

Roeg derrumba las jerarquías morales mediante un montaje que alinea la caza indígena con la carnicería y el consumo occidentales. La violencia no ha sido eliminada, solo anestesiada. La insistencia de la chica en la limpieza y el decoro revela lo profundamente arraigado que está el condicionamiento cultural, incluso cuando el cuerpo se debilita.

Una estación meteorológica abandonada se erige como un monumento a la arrogancia tecnológica. Las voces de la radio parlotean vacíamente en la inmensidad. La escasez resulta ser perceptiva más que material. A través de imágenes de minería e intrusión, la película amplía su crítica a la explotación medioambiental. La civilización aparece como una fina capa que se extiende sobre los instintos que se niega a reconocer.

A veces pienso que necesitaba Kalahari para sobrevivir a mi encuentro con Walkabout. El visionado anterior me ofreció una ilusión temprana en la que se podía honrar la diferencia sin desestabilizar el mundo que la enmarcaba. Sembró el respeto sin preguntar quién controlaba la historia ni a qué precio se garantizaba ese respeto.

Esa seguridad se convirtió en el andamiaje que Roeg desmantelaría más tarde. Al ver su película como adulto, no sentí sorpresa, sino implicación. Las certezas morales se revocaron silenciosamente. La amistad ya no garantizaba el entendimiento. Las buenas intenciones ya no absolvían el desequilibrio. La propia narrativa de la aventura reveló su complicidad en un romance de paso por tierras nunca imaginadas como mundos plenamente habitados.

Lo que cambió fue mi visión. Donde antes había celebrado la diferencia dentro de estructuras familiares, ahora me veía obligado a enfrentarme a las propias estructuras. El poder impregnaba cada gesto. El privilegio hablaba a través del silencio. La falta de comunicación dejó de ser un trágico accidente y se convirtió en una condición filosófica.

La ruptura estética reflejaba la intelectual. La narración lineal dio paso a los fragmentos. La preocupación por el medio ambiente reapareció ligada a las historias de extracción y borrado. La tierra ya no era un escenario. Era testigo.

En este paso de una película a otra, reconozco mi propio movimiento desde la tranquilidad liberal hacia algo más frágil y más honesto. Un abandono de la fantasía de que la comprensión siempre está disponible, de que la armonía es el resultado natural de la proximidad. Roeg me dejó con un dolor, y con gratitud por ello. Algunas películas no consuelan. Te alejan de quien eras y, en ese alejamiento, te ofrecen el único despertar que se siente merecido.

«La civilización se acaba. La tierra permanece».

—Tagline promocional de la película

Leave a comment